Europe

Website Suche

Bestellübersicht

Hier sehen Sie Ihre bisher ausgewählten Musterpfannen.

Bestellen Sie kostenlos bis zu 2 Musterpfannen.

Dachformen für Steildächer

Dachformen: Die Vorteile der gängigsten Dachformen im Überblick

Abhängig von regionalspezifischen Bauweisen, dem Klima und den vor Ort vorkommenden Materialien, haben sich vielfältige Dachformen herausgebildet. Auch wenn es Stile gibt, die typisch für bestimmte Regionen sind, kommen die unterschiedlichen Bauweisen mittlerweile überall in Deutschland zum Einsatz. Die häufigsten Dachformen erläutern wir Ihnen nachstehend in unserer Übersicht.

Kontakt

Sie brauchen Unterstützung oder haben eine Frage? Unsere BMI Spezialisten beantworten Ihnen jede Frage und helfen gerne weiter.

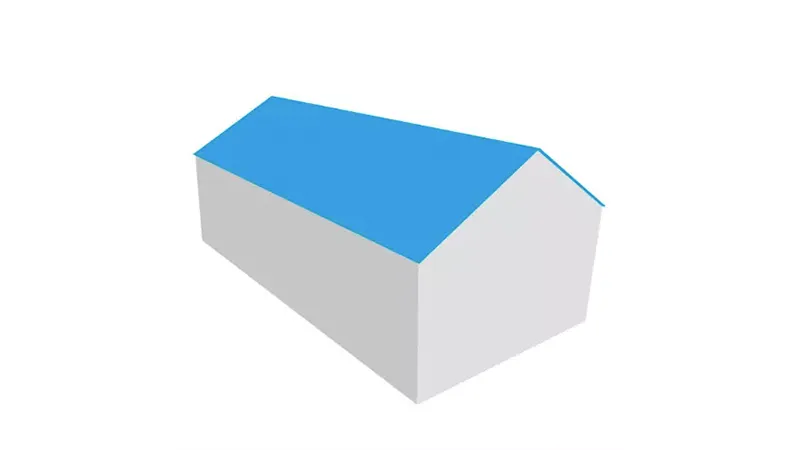

Satteldach: Vor- und Nachteile der Dachform

Satteldach: Vor- und Nachteile der Dachform

Das Satteldach ist die am häufigsten verwendete Dachform und besteht aus zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen. Es gibt verschiedene Varianten von Satteldächern, sodass beide Dachflächen unterschiedliche Dachneigungen oder Traufhöhen haben können.

Die Vorteile von Satteldächern:

- Geringere Kosten dank einfacher Dachkonstruktion

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Variantenreich

- Viel Dachfläche für Photovoltaik und Solarthermie

Nachteile von Satteldächern:

- Zum Teil eingeschränkter Wohnraum (abhängig von der Dachneigung)

- Lichtdurchflutung kann eingeschränkt sein (abhängig von Ausrichtung und Fenstergröße)

Dacheindeckung für Satteldächer

Das klassische Satteldach wird zum Beispiel mit Dachziegeln oder Dachsteinen eingedeckt.

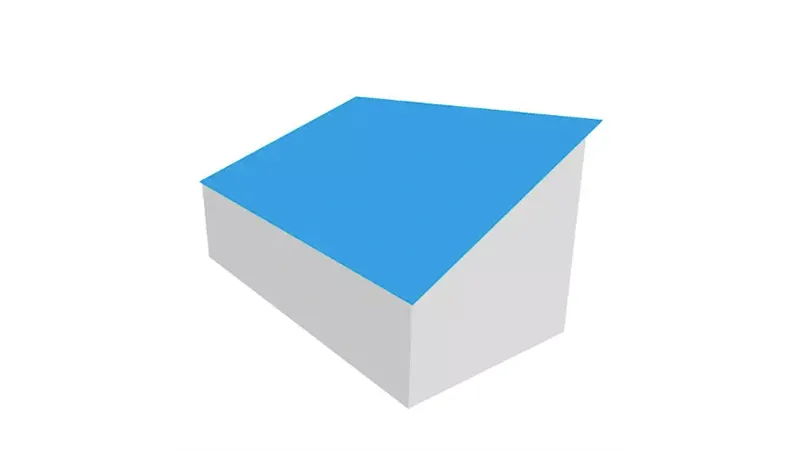

Pultdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Pultdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus nur einer geneigten Dachfläche besteht. Die obere Kante bildet dabei den Pult und die untere die Traufe. Häufig wird die Dachfläche in Richtung Wetterseite gebaut, damit das Gebäude optimal gegen Regen und Wind geschützt ist. Heutzutage wird diese Dachform zudem auch oft nach Süden hin ausgerichtet, um eine möglichst große Nutzfläche für Solaranlagen (PV und Solarthermie) zu haben.

Eine Variante des Pultdaches ist das Sheddach. Hierbei werden mehrere Pultdächer hintereinander aufgereiht.

Die Vorteile von Pultdächern:

- Die simple Dachkonstruktion spart Planungsaufwand und Zeit

- Eine große Installationsfläche für ggf. geplante Solaranlagen, sofern Richtung Süden ausgerichtet

- Wenig Wohnraumverlust bei geringen Dachneigungen

- Kosten sind oft geringer als beim Satteldach

- Eine zweite Dachschräge entfällt und ermöglicht mehr Wohnfläche

- Mit Fenstern an der Wandseite wird der Raum gut mit Tageslicht durchflutet

Die Nachteile von Pultdächern:

- Die Räume unter dem Dach können sich bei einer Ausrichtung nach Süden stärker aufheizen, da die Dachfläche größer ist

Dacheindeckung für Pultdächer

Ein Pultdach kann mit verschiedenen Materialien eingedeckt werden. Zum Beispiel sind Dachziegel, Dachsteine sowie Kunststoff- oder Bitumenbahnen typische Eindeckungen beim Pultdach.

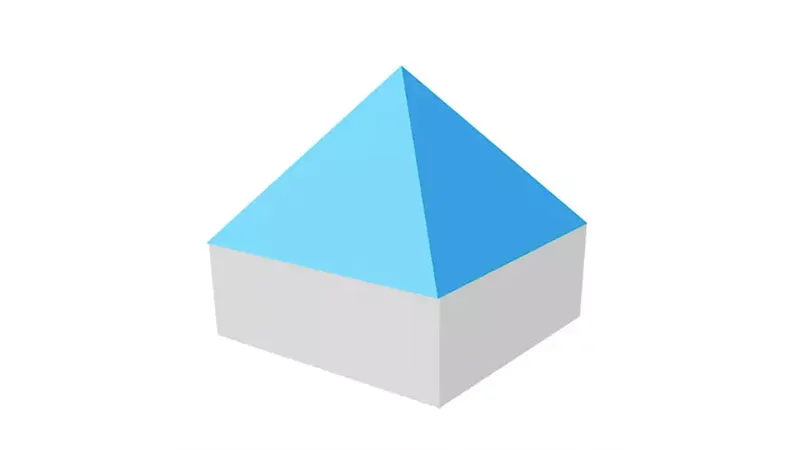

Zeltdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Zeltdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Beim Zeltdach gibt es mindestens drei symmetrische Dachflächen, die sich an der Spitze treffen. Diese Dachform wird fast nur bei quadratischen Gebäudegrundrissen eingesetzt. Das Zeltdach ist typisch für den mediterranen Raum und wird in Deutschland gerne zum Eindecken von Kirchen oder Villen verwendet.

Vorteile von Zeltdächern:

- Optisch ansprechendes Aussehen

- Vorteilhaft zur Nutzung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen durch freie Wahl der Ausrichtung

- Gegen Wind und Sturm sehr robust

Nachteile von Zeltdächern:

- Konstruktion ist etwas aufwändiger als beim Satteldach

- Solaranlagen haben in der Regel weniger Fläche zur Verfügung, da die Dachflächen durch die Grate abgegrenzt werden

- Wenig Wohnraum (abhängig von Dachneigung)

Dacheindeckung für Zeltdächer

Da Zeltdächer im Prinzip Satteldächer mit mehr Dachseiten sind, können auch hier Dachziegel oder Dachsteine genutzt werden.

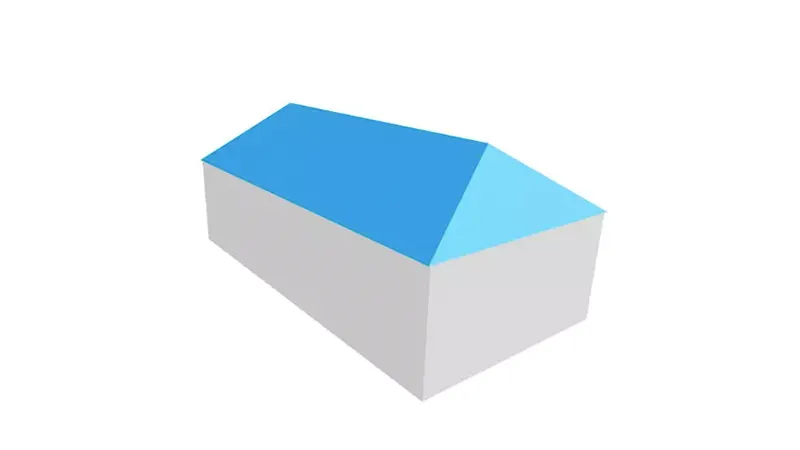

Walmdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Walmdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Das Walmdach ist eine sehr klassische Dachform und hat an allen vier Seiten eine geneigte Dachfläche. An der Stirnseite des Hauses, wo sich beim Satteldach die beiden Giebel befinden, hat das Walmdach stattdessen zwei weitere Dachflächen.

Die Vorteile von Walmdächern:

- Sehr widerstandsfähig dank zusätzlicher Dachflächen

- Auffällige und ästhetisch ansprechende Optik

- Eignet sich hervorragend für denkmalgeschützte Gebäude

Die Nachteile von Walmdächern:

- Komplexere Dachkonstruktion und teurer in der Bauausführung

- Weniger Wohnraum durch die Dachfläche an den Stirnseiten (abhängig von der Neigung)

- Weniger Nutzfläche für geplante Solaranlagen

Dacheindeckung für Walmdächer

Walmdächer können auf die gleiche Weise wie Satteldächer eingedeckt werden. Beispielsweise sind Dachziegel oder Dachsteine möglich. Typisch bei Walmdächern ist die Eindeckung mit Dachziegeln sowie Dachsteinen – im norddeutschen Raum sogar mit Reet.

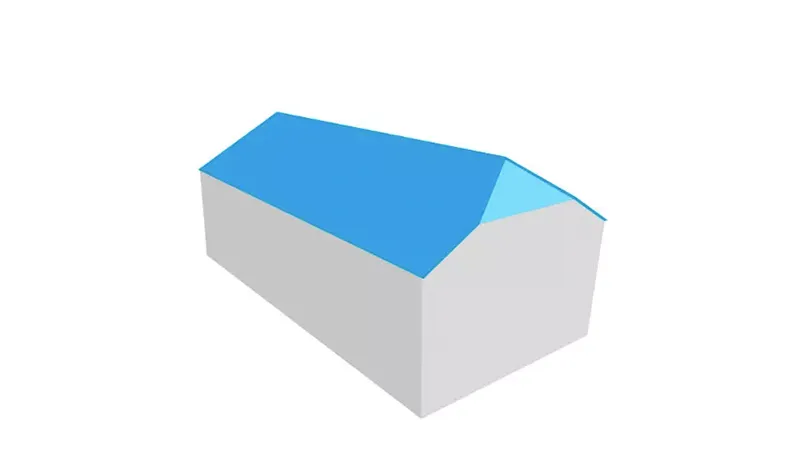

Krüppelwalmdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Krüppelwalmdach: Vor- und Nachteile der Dachform

Das Krüppelwalmdach ist eine Variante des Walmdaches mit weniger Nachteilen. Beim Krüppelwalmdach reichen die Dachflächen an den Stirnseiten nicht bis zu den Traufen der Hauptdachflächen. Dadurch entsteht ein Stück Giebel mit gutem Witterungsschutz an den Stirnseiten. Die Wohnfläche wird bei dieser Variante nicht verringert.

Die Vorteile von Krüppelwalmdächern:

- Im Gegensatz zum Walmdach entsteht kein Verlust von nutzbarem Wohnraum

- Widerstandsfähige Dachkonstruktion

- Auffällige und ästhetisch ansprechende Optik

Die Nachteile von Krüppelwalmdächern:

- Komplexere Dachkonstruktion und teurer in der Bauausführung

- Weniger Nutzfläche für ggf. geplante Solaranlagen

Dacheindeckung für Krüppelwalmdächer

Da das Krüppelwalmdach eine Variante des klassischen Walmdaches ist, können Sie beispielsweise Dachziegel, Dachsteine, oder Reet nutzen.

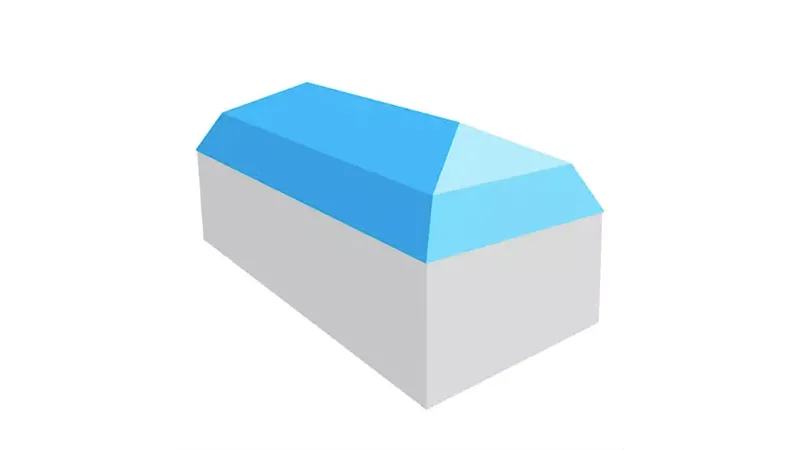

Mansarddach: Vor- und Nachteile der Dachform

Mansarddach: Vor- und Nachteile der Dachform

Das Mansarddach ist eine komplexere Dachform, die oft bei luxuriöseren Gebäuden zum Einsatz kommt. Anders als beim Satteldach besteht die geneigte Dachfläche nicht aus einer durchgehenden Fläche, sondern hat einen Knick. Unterhalb von diesem Knick hat die Dachfläche eine deutlich steilere Neigung und wirkt fast wie eine Fassade. So kann die Dachfläche größtmöglich genutzt werden und neuer Wohnraum entstehen. Das Mansarddach kann mit zwei oder mehr Dachseiten gebaut werden.

Die Vorteile von Mansarddächern:

- Optisch ansprechende Form

- Durch die steile Dachform erhöht sich die nutzbare Wohnfläche

- Sehr witterungsbeständig (z.B. gegen Regen und Schnee)

Die Nachteile von Mansarddächern:

- Komplexe und aufwändige Dachstuhl-Unterkonstruktion

- Höherer Planungsaufwand und Materialeinsatz (insbesondere Holz)

- Durch die steile Dachneigung sind Solarmodule fast nicht einsetzbar

Dacheindeckung für Mansarddächer

Für die luxuriös wirkenden Mansarddächer werden in der Regel Dachsteine oder Dachziegel zur Eindeckung genutzt.

Dachumbau: Die Dachform verändern

Die Dachform kann im Rahmen einer Dachsanierung gegebenfalls verändert werden. Prüfen Sie zuvor Einschränkungen im örtlichen Bebauungsplan, wie beispielsweise Vorgaben zur Dachneigung, maximalen Firsthöhe oder der Art der Dacheindeckung. Mit solchen Kriterien entfallen einige Dachformen für den Umbau.

Eine Baugenehmigung ist Pflicht

Für jede geringfügige Änderung an der Dachhöhe benötigen Sie eine Genehmigung vom Bauamt. Auch eine neue Dachform ist eine wesentliche Veränderung am Haus. Beachten Sie außerdem, dass ein Statiker die Traglasten für den Umbau messen und bewerten muss. Weitere Details zur Baugenehmigung und den Anforderungen finden Sie in den jeweiligen Landesbauordnungen.

Einfluss der Dachform auf die Kosten

Einfluss der Dachform auf die Kosten

Bei der Wahl der richtigen Dachform ist der Kostenfaktor ein wichtiges Entscheidungskriterium. Für die Kostenberechnung der jeweiligen Dachformen muss auf die Unterkonstruktion, Materialmenge, Dachfläche und Arbeitsaufwand geschaut werden. Dabei gibt es einige Unterschiede, die Sie beachten sollten.

Relativ günstige Dachformen sind in der Regel Sattel- und Pultdächer. Im mittleren Kostenbereich befinden sich Zelt- sowie Walm- und Krüppelwalmdächer. Im hohen Preissektor befinden sich dagegen Mansarddächer.

Typische Dachformen nach Region und Häusertyp

Mittlerweile ist jede Dachform im ganzen Land verbreitet. Dennoch haben sich einige typische Orte für bestimmte Dachformen bis heute gehalten. Genereller Standard ist das Satteldach. Diese Dachform findet sich in jedem Dorf oder jeder Stadt in Deutschland.

An intakten oder rekonstruierten historischen Gebäuden sieht man häufig Mansarddächer. Sie waren ein Symbol für Wohlstand, das man bis heute häufig in Altstädten sieht. Seltener, jedoch gleichzeitig auffälliger, sind Zeltdächer. Diese Dachform kommt in Deutschland häufig bei Kirchen- oder alten Turmbauten vor und wird immer beliebter bei Villen.

In landwirtschaftlichen Regionen sind verschiedene Formen des Walmdaches häufig anzutreffen. Zum Beispiel gibt es in Norddeutschland mit Reet eingedeckte Walmdächer. Im Gegensatz dazu nutzen Industriebauten eher Pult- bzw. Sheddächer. Schon seit Jahrzehnten sind aneinander gereihte Pultdächer ein typisches Symbol für die Industrie.

Zudem gibt es lokale und regionale Sonderdachformen, die man vor allem an älteren Gebäuden vorfindet. Im Allgemeinen lohnt sich ein Blick in die Nachbarschaft und in den örtlichen Bebauungsplan, um sich für einen Baustil zu entscheiden.

Planungshilfen - Unsere Tools für das Steildach

Wir helfen Ihnen bei der Planung und Fertigstellung Ihres neuen Daches:

Bauherren-Broschüre für das Steildach

Bauherren-Broschüre für das Steildach

Unsere Produkte auf einen Blick. Lernen Sie unsere Dachsteine, Dachziegel, Dämmungen, Solaranlagen und Systemkomponenten kennen.

Wir sind für Sie da

Wir sind für Sie da

Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen rund um Steil- und Flachdächer benötigen.